Nas relações com o chamado 3º Mundo, os tomadores-de-decisão em Washington seguiram operando sem grandes modificações em seus modelos analíticos internacionais. Neste tipo de análise, os “interesses americanos”[4] na África, Ásia e América Latina são apresentados como “universais”, tornando sua persecução por meios diplomáticos, bélicos ou secretos – isto é, legais ou ilegais – uma obrigação justificada de antemão. A era das intervenções humanitárias aberta pela Nova Ordem Mundial dos anos 1990 não escapou a este padrão. E hoje analistas de diferentes origens denunciam-na, providos de farta documentação, como uma era de ‘imperialismo humanitário” (BRICMONT, 2006; CHOMSKY, 2008; EVANS, 2001).

De fato, vistas em retrospecto, é difícil negar que o intervencionismo das tropas da OTAN na Sérvia (1998), Iraque (2003), Haiti (2004) e Líbia (2009), sempre narrado como ação em defesa da humanidade, tenha servido mais para avançar a determinados interesses geopolíticos e econômicos emanados das capitais ocidentais, do que realmente a salvar vidas ou melhorar a qualidade delas nas partes do mundo que as receberam. Mas o discurso da “responsabilidade de proteger” (R2P[5]) se impôs, conforme atestado pelo rápido sucesso editorial de defensores da doutrina do intervencionismo ocidental, como Samantha Power (2001; 2002). Como esquecer das alusões feitas entre a Bósnia e o Kosovo com os campos de concentração nazistas da 2º Guerra Mundial; das “armas de destruição em massa” que supostamente Saddam Hussein usaria contra civis inocentes, tese defendida com fotografias de satélite por Colin Powell em pleno Conselho de Segurança da ONU e ratificada por editoriais do Washington Post e outros grandes meios; da “catástrofe humanitária” no Haiti de Aristide[6]; e das “atrocidades cometidas por Kadafi contra seu próprio povo”, que supostamente se rebelara pedindo democracia na cidade de Benghazi?[7] Além de assinalar a seletividade eticamente duvidosa frente à calamidades de igual urgência e gravidade, é preciso perguntar com insistência e cobrar respostas dos responsáveis e defensores do intervencionismo ocidental: qual é o resultado concreto, para a “população comum”, do Iraque, da Líbia e, atualmente, da Síria, das operações de remoção forçada dos “ditadores” de seus países?

Diante das ruínas, dos mortos e da destruição de sociedades inteiras, seria de se esperar que a narrativa mudasse. Mas ela se aprofunda. Samantha Power torna-se a atual embaixadora dos EUA nas Nações Unidas[8] e a doutrina avança. No caso atual da guerra contra a Síria, a estratégia conhecida de troca de regime “não-cooperativo” no Terceiro Mundo (HINKELAMMERT, 1979, pp. 86-114) novamente ganha a roupagem discursiva de uma “crise humanitária” causada por um “ditador cruel”, que precisaria deixar o poder imediatamente para que vidas fossem salvas e os direitos humanos respeitados. Aleppo aparece sendo a nova Benghazi. O objetivo ocidental passou a ser revelado explicitamente a partir de 2012, em uníssono, nas entrevistas coletivas de autoridades norte-americanas e britânicas sobre o tema: Assad must go[9]. Nem que fosse por meio de extremistas islâmicos armados pelo ocidente e seus estados-cliente no Oriente Médio, faltou-lhes acrescentar.

Os desastres fabricados no Iraque, Haiti e Líbia no século atual deveriam servir de alerta contra este tipo de operação militar-discursiva e, no mínimo, exigir-nos desconfiança quando as mesmas fontes (CNN, GLOBO) que antes alertavam o mundo contra as armas de Saddam (que nunca existiram) hoje nos apavoram acerca dos arsenais químicos de Assad (que ele mesmo já destruiu, sob supervisão internacional)[10]. Qual é, portanto, a verdade sobre a guerra contra a Síria? O único modo de descobri-la é perguntar-se sobre quem é visto como o principal inimigo dos “interesses americanos” na ótica dos estrategistas yankees para o Oriente Médio. A resposta não é difícil de encontrar: trata-se dos nacionalismos árabes e de determinados tipos “não-cooperativos” de pan-arabismo[11].

Ao contrário do que a idéia de uma Guerra ao Terror leva a supor, desde os tempos da Guerra Fria a maior ameaça, na avaliação de influentes estrategistas, aos “interesses norte-americanos” no mundo árabe, não provém de grupos islâmicos extremistas como a Al Qaida e o Daesh/ISIS (Estado Islâmico), mas de regimes estatais nacionalistas fora da órbita imediata da Pax Americana[12]. Não se sabe se tal estado-centrismo é excesso de realismo ou falta dele. Mas tais regimes “não cooperativos” são considerados especialmente ameaçadores se conseguirem unir-se política e economicamente uns aos outros e, mais ainda, se estiverem localizados em rotas comerciais importantes (Egito, Síria) ou possuírem fontes abundantes de matérias-primas estratégicas como o petróleo e gás natural (Líbia, Iraque, Irã).

Desde que os EUA emergiram como potência hegemônica no ocidente após a 2ª Guerra Mundial, uma história de eventos comprova esta percepção de ameaça. O golpe (hoje admitido[13]) da CIA contra o governo democrático do premiê iraniano Mohamed Mosaddegh em 1953[14], que nacionalizara a indústria petroleira; a luta contra o pan-arabismo nasserista, que ousou nacionalizar o canal de Suez em 1956 e experimentar a fusão de dois estados soberanos, Egito e Síria, na República Árabe Unida (RAU) entre 1958 e 1961; a (tentativa de) coordenação dos regimes nacionalistas árabes nas guerras contra Israel em 1948, 1967 e 1973; a presença de um partido bi-nacional como o BAATH, na Síria e Iraque, cuja ideologia original girava em torno de um socialismo pan-árabe; o alarme provocado pela Revolução Iraniana, que gerou mais um regime “não-cooperativo” a partir de 1979; tudo isso gerava enorme preocupação geopolítica em Washington e Londres – e sempre foi combatido. Por fim, a existência de movimentos como dos Países Não-Alinhados/Conferencia de Bandung (1955) e a criação de organizações como a OPEP que, em 1973, logrou dar seu “choque do Petróleo” nas corporações e economias de seus estados-sede, servem até hoje como paradigmas do risco que a atuação conjunta de países do 3º Mundo pode alcançar.

Correta ou não, esta visão prevalece na política externa dos EUA há décadas. E também na de seu aliado preferencial na região, Israel, que prefere vizinhos imersos em guerras civis do que Estados árabes fortes e aliados contra si. Além deles, hoje há mais atores interessados em mudar o mapa geopolítico do Oriente Médio. A produção do caos terrorista islâmico onde antes havia regimes estáveis, seculares e fora da órbita de controle ocidental (Iraque, Líbia e Síria) atualmente também encaixa bem nas visões estratégicas do governo da Turquia sob o AKP[15], que vê na destruição do arranjo geopolítico anterior um possível risco mas também uma grande oportunidade para afirmar-se como potência regional e consolidar seu objetivo supremo, que é impedir a formação de um Estado nacional curdo (ou Curdistão), levando o país – único membro islâmico da OTAN – a adotar uma política pendular no que tange ao conflito na Síria. Por fim, completando o realinhamento de forças imperialistas e subimperialistas na região, temos as monarquias do golfo pérsico (Catar, Bahrein, Omã, Kuwait) que, lideradas pelo regime saudita, exportam armas, guerrilheiros e capital, além de uma ideologia militante, o wahabismo, para os grupos terroristas islâmicos que promovem a desestabilização contínua do Iraque e Síria, com destaque para o Exército Islâmico (Daesh/ISIS) e para a Jabhat Al-Nursa, ex-afiliada da Al-Qaida e atualmente rebatizada como Jabhat Fatah Al-Sham, desde que anunciou seu desligamento, em Julho de 2016, da rede fundada por Osama Bin Laden[16].

Do outro lado, em oposição a este realinhamento das forças imperialistas e seus clientes regionais, estatais e não-estatais, formou-se outra coalização, que também reúne atores políticos e militares de diferentes naturezas. Trata-se do eixo formado pelos governos estatais da Síria, Irã e Rússia, somados ao “Partido de Deus” libanês Hezbollah, que possui forte braço armado. Eventualmente, recebem o apoio de setores iraquianos xiitas ligados ao atual governo do primeiro-ministro Heider al-Abadi, também empenhado em conter o extremismo islâmico sunita (DAESH/ISIS, em especial) em seu próprio país. Completando o quadro, existe a atuação não-unificada das forças curdas na Síria e no Iraque que ora recebem apoio norte-americano, ora são fustigadas pela força aérea turca (da OTAN, portanto), ora estabelecem táticas conjuntas porém temporárias com a oposição síria, Damasco ou Bagdá a fim de combater o terrorismo islâmico. Com efeito, durante meia década de conflito em solo sírio, as Unidades Populares de Proteção (YPG) curdas[17], com seu exército de mulheres (YPJ) à frente, foram as únicas que pareceram ser capazes de deter o avanço do Estado Islâmico em vários momentos críticos. O mapa abaixo mostra essa configuração de forças, traduzido pelo diagrama que o segue[18]:

|

|

Esta configuração de alianças é instável, por certo, mas segue enquadrando conflitos políticos em outros teatros de operação da região, como no Iêmen, onde o governante, sunita e não-eleito, preferido pelos sauditas foi expulso do país por um levante armado dos ‘rebeldes’ Houthis, xiitas, apoiados pelo Irã. A retaliação saudita, com armamento britânico e norte-americano, tem sido genocida. Assim como na Síria, a guerra no Iêmen – que mata uma criança a cada 10 minutos, segundo a UNICEF[19] – também trata-se de uma proxy war (“Guerra por Procuração”) entre potências regionais com projetos hegemônicos em choque e apoiados por aliados longínquos, mas poderosos.

Ela ajuda a entender porque não falta espaço na grande mídia norte-americana e publicações de think-tanks de Washington alertando contra a expansão de um “Império Iraniano”[20] no Oriente Médio ou transmitindo uma imagem macabra do “regime dos aiatolás”[21], de Bashar al Assad e outros governantes “não-cooperativos” do 3º Mundo. No entanto, é bem raro encontrar narrativas com igual olhar crítico sobre o regime saudita e as demais monarquias do golfo, todos aliadas dos EUA e brutalmente violadores dos direitos humanos de seus cidadãos, em especial das mulheres. Jamais ouviu-se um chamado sobre a “responsabilidade de proteger” inocentes oprimidos/as em Cizre, Sanaa, Riad ou no Bahrein[22].

Nós, da América Latina, já conhecemos essa dupla moral do imperialismo norte-americano (e seus associados locais), criada na Guerra Fria e sustentada até os dias de hoje por um imenso aparato midiático globalizado e cada vez mais monopolizado[23]. Antes, nos anos 1960 e 1970, diziam ser preciso acabar com a “ditadura marxista” de Salvador Allende no Chile e com “República Sindicalista” de João Goulart no Brasil, impedir a “subversão comunista” na Guatemala em 1954 ou na República Dominicana em 1965. Mas os regimes ditatoriais e genocidas estabelecidos, mediante golpes de Estado, para salvar o “mundo livre” destas ameaças não receberam tanto escrutínio assim. Serviram para garantir os interesses das grandes corporações sob o discurso de “livre-mercado”, por isso não foram demonizadas como são os párias que “não cooperam” no 3º Mundo desde então. Hoje, o mesmo padrão se repete no noticiário sobre a Venezuela bolivariana, repleto de fabricações e omissões grosseiras, ao passo que nada – NADA! – é dito sobre a dramática situação humanitária, a pobreza extrema e o cotidiano de perseguição política vivido na vizinha Colômbia, no Panamá ou na Honduras pós-golpe de 2009[24].

É de se lembrar que o “eixo do mal” do presidente George W. Bush, inicialmente composto por Irã, Iraque e Coréia do Norte, no famoso discurso do Estado da União de Janeiro de 2002, passou a incluir, em maio do mesmo ano, Líbia, Síria e Cuba[25] (sim, Cuba!), como estados patrocinadores do terrorismo e perseguidores de armas de destruição em massa. Nós conhecemos a imagem negativa e o boicote ativo que sempre tentaram fazer pesar sobre a Cuba socialista desde a revolução de 1959. O que nos leva também a jamais esquecer que na versão dominante nos EUA a Guerra do Vietnã foi travada em nome da defesa do Vietnã do Sul contra um “regime opressor” do Norte e seus “infiltrados subversivos” do Viet Cong, cuja vitória levaria a um terrível ‘efeito dominó’ sobre todo o sudeste asiático e deveria ser evitada a todo custo, em nome do bem-estar do ‘mundo livre’ – isto é, o mundo capitalista sob sua hegemonia.

Diante deste histórico, deve-se sempre estar alerta quando toda a grande mídia corporativa se junta para difundir narrativas e imagens sobre “impérios do mal” ou “ditadores” do sul global. Os imperialistas foram sempre os maiores patrocinadores de ditadores mundo afora, não nos enganemos. Tais construções discursivas servem apenas para justificar a intromissão em algum conflito político local, promovendo ou apoiando golpes de Estado e ‘trocas de regimes’, mesmo que isso leve à guerra ou ao caos. Não é preciso ser leitor de Clausewitz (como todos são no Pentágono) para saber que a guerra é continuação da política por outros meios. Mas, nós, da tradição de esquerda, devemos ao menos recordar das lições deixadas por Nicos Poulantzas (1976), que insistia que o imperialismo tem sempre um lado preferido – ou vários, numa escala hierárquica de preferência – e joga sempre um papel ativo nas políticas domésticas de países da periferia do capitalismo global[26].

Sem isso não é possível entender o próprio surgimento da al-Qaida, de Osama Bin Laden, no Afeganistão dos anos 1980, nutrida pelo apoio direto de Washington para fustigar o regime secular afegão apoiado pelos soviéticos. E sem isso nunca se compreenderá a ascensão fulminante do Estado Islâmico na década de 2010, que surgiu das ruínas produzidas no Iraque em decorrência da invasão norte-americana e britânica de 2003. Mesmo que os “regimes nacionalistas” de Kadafi, Assad e Saddam Hussein já não almejassem questionar com vigor a hegemonia dos EUA e seus aliados do golfo no mundo árabe, a simples existência degenerada de estados laicos “não-cooperativos” em uma região tão estratégica como o Oriente Médio já é motivo para se usar todo tipo de tática – incluindo a “tática suja” de armar terroristas – para minar a estabilidade política e social que países como Líbia, Iraque, Síria desfrutavam. A esquerda radical árabe nunca logrou enfrentar tais regimes com sucesso; mas a direita ultra-conservadora islâmica, com apoio imperial, está riscando-os do mapa, um a um.

Deste modo, acreditar como valor de face na versão dominante de que há uma guerra civil na Síria iniciada exclusivamente pela brutalidade de um ditador que tenta conter violentamente uma versão local da “Primavera Árabe” é simplesmente inaceitável. Nem mesmo os briefings do Departamento de Estado sustentam essa versão atualmente. Se no começo houve uma breve aparição de forças populares e de esquerda questionando o regime de Assad, rapidamente elas foram suplantadas pela enchente de jihadistas advindos de todas as partes do mundo árabe, com a conivência, financiamento e o armamento das potências regionais envolvidas na coalizão (sub)imperialista que tenta derrubar o governo em Damasco e por fim ao estado nacional sírio como um todo.

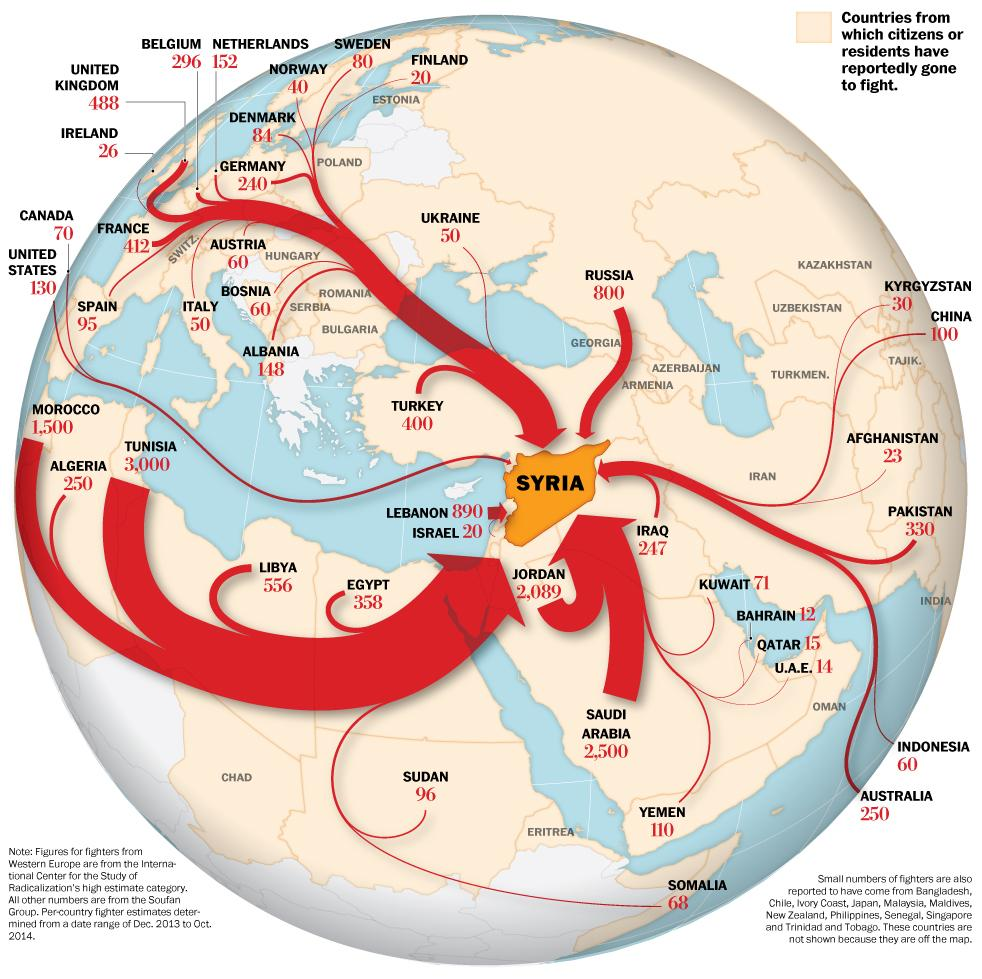

Por isso, não se trata de uma guerra civil, mas de uma invasão terrorista transnacional sustentada por regimes hostis (Turquia e Arábia Saudita à frente), que inunda permanentemente o território sírio (e iraquianode combatentes mercenários e fanáticos religiosos nada “moderados”, advindos de toda parte do mundo árabe – que exporta parte de seu descontentamento social doméstico para a Síria – e também de países asiáticos e até mesmo europeus:

|

O mapa acima ilustra a origem eminentemente estrangeira da chamada “oposição síria” realmente existente hoje. Sob pretexto de apoiar “rebeldes moderados”, como o Exército Livre da Síria, EUA e Grã-Bretanha seguem contribuindo para o influxo massivo de armas pesadas que aumentam a letalidade das batalhas e a duração deste conflito. É sabido, mediante oitivas no próprio Congresso norte-americano[27], que tais armas invariavelmente acabam nas mãos dos extremistas dos Estado Islâmico e Al-Qaida/Al-Nusra,

Caso caísse, Assad seria substituído por um “regime” muito mais violador dos direitos humanos que o seu, especialmente o das mulheres: a Lei da Sharia islâmica, conforme entendida e praticada pelo wahabismo. Basta ver o que acontece nos territórios dominados pelo Estado Islâmico: decapitações, mercados de mulheres, extermínio dos cristãos, crianças-soldado[28]… Aleppo foi invadida por essa barbárie e por isso agora está sendo liberada pelas tropas de Damasco, com apoio russo – devemos comemorar este fato: é o começo do fim da dor de seus residentes. Ninguém nesta cidade, ou em Palmira, sentirá saudades dos jihadistas; quase todos os que sobraram hoje apegam-se ao “regime de Assad” mais fortemente do que antes deste lamentável conflito imperialista se iniciar. O governo desfruta de maior legitimidade interna a cada vez que o projeto imperial de destruir e repartir a Síria fica mais nítido. Ao reconhecer isto pode-se acessar a verdadeira natureza da guerra na Síria: trata-se, na realidade, de uma guerra contra a Síria[29].

Atualmente as perspectivas permanecem incertas. O futuro da guerra contra a Síria dependerá da movimentação final de forças sociais e estados imersos em contradições de múltiplas escalas. O governo turco sob Recep Tayyip Erdogan é um deles. Inicialmente fotografado em 2010 apertando as mãos de Assad, o líder turco hoje ordena a invasão periódica do território de Síria e Iraque pelas forças armadas turcas, além de permitir que seu país se torne a principal rota de contrabando de petróleo iraquiano e sírio exportado ilegalmente pelo Exército Islâmico. Também vendeu armas para que os jihadistas combatessem tanto ao governo quanto aos curdos, que ficaram espremidos entre forças hostis vindas do Sul e Norte, cujo ponto mais dramático foi o sítio da cidade fronteiriça de Kobane do ataque terrorista e da violência estatal simultaneamente, entre Setembro de 2014 e Abril de 2015. A Turquia tornou-se, assim, o maior suporte geopolítico, econômico e militar dos terroristas que lutam para depor Assad. Mas o apoio dos EUA aos curdos do YPG contra o avanço do ISIS/Daesh gera irritação e fissuras na coalizão imperialista, fazendo com que a Ankara também estabeleça diálogos cooperativos eventuais com Teerã, Damasco e Moscou que, caso bem sucedidos, poderiam por fim ao conflito (as monarquias do golfo não conseguiram sustentar sozinhas os combatentes na Síria). Atualmente um destes momentos de diálogo, fruto da política pendular turca, está em andamento. Um cessar-fogo promissor foi obtido (sem participação dos EUA, como nos anteriores) [30]. O alívio humano já começa a fazer-se sentir. Mas é difícil acreditar que ao fim a aliança com a OTAN deixe de prevalecer e que não jogue o pêndulo turco de volta para seu lado[31].

A posição dos curdos é a mais delicada. A situação do movimento nacionalista curdo é distinta em cada um dos países onde sua presença política é relevante. Mas algo é possível de ser vislumbrado desde já: a aliança com os norte-americanos na Síria é arriscada demais e deve ser manejada com considerável cuidado. A traição de Washington não tardará em vir e sem dúvida o objetivo da formação de um estado nacional curdo em qualquer parte do “Curdistão Histórico” será bloqueada pelos EUA quando aliados preferenciais fizerem sentir seus interesses com mais força (como tem sido feito por Erdogan, periodicamente). Se as doutrinas oriundas da Guerra Fria que ainda dominam a política exterior dos EUA consideram o nacionalismo árabe e o pan-arabismo secular e laico como inimigos estratégicos, imagine-se qual postura que adotarão para com um experimento nacional curdo anti-capitalista como Rojava, em que democracia participativa, despatriarcalização e autogestão são as marcas registradas? Será brutal[32].

Por fim, quem desempenhará o papel-chave no destino da guerra contra a Síria é o poder do Estado (no sentido ampliado) norte-americano e, claro, Israel, primus inter pares dentre os aliados de Washington na região. Até o momento, os israelenses não utilizaram a presença do Hezbollah para tomar parte direta no conflito com tropas próprias, limitando-se a fornecer apoio logístico e hospitalar a combatentes islâmicos que tentam derrubar Assad. Se isto acontecer, os iranianos, por sua vez poderão usar a presença israelense como motivo para enviar suas próprias tropas também, o que significaria uma escalada bélica em espiral cujos efeitos são imprevisíveis.

Mas os EUA podem impedir que isto aconteça, caso ocorra uma revisão nas premissas de sua estratégia de segurança global. Hoje, os grupos terroristas estão em quinto lugar na lista oficial de ameaças à segurança nacional dos EUA, atrás de Rússia, China, Irã e Coréia do Norte[33]. A mesma lista, não surpreendentemente, se repete em pesquisa de opinião popular nos EUA, realizada pelo Instituto Gallup, em Fevereiro de 2016[34]. Não se sabe de nenhum cidadão ou soldado ocidental assassinado por tais Estados em décadas. Mas o quinto colocado desta lista comete atentados constantes e letais, como o 11 de Setembro de Nova Iorque, a maratona de Boston ou, mais recente, em San Bernardino, Califórnia, sem contar a onda de terrorismo que assola a Europa, cujos mortos e feridos não param de se repetir (Madri, Londres, Paris, Nice, Bruxelas, Berlim..). É preciso, portanto, que os governantes norte-americanos rompam com a ambiguidade operacional que esta visão acarreta, a qual os obriga a políticas contraditórias: ora uma caçada até a morte por Osama Bin Laden no Paquistão, ora um suporte tácito e material para a mesma al-Qaida através da al-Nursa na Síria; ora combate o Exército Islâmico no Iraque enquanto, paralelamente, soma esforços com esta mesma organização na vizinha Síria para derrubar o presidente Assad; vende armas de guerra para a Turquia ao passo em que manda soldados yankees para lutar junto aos curdos do YPG, alvos destas mesmas armas.

Não será possível entender o que está em jogo na atual guerra contra a Síria sem destacar o papel jogado pelo capitalismo anglo-americano na região. Qualquer análise que não coloque os “interesses americanos” no centro da explicação do conflito estão fadadas a focar demasiadamente nas árvores e perder de vista a floresta que as rodeia[35]. Da mesma forma, anseios pacifistas devem ser direcionados para o lado certo: não é somente Vladimir Putin ou Hassan Rouhani que precisam ser convencidos a por fim ao drama humanitário na Síria. Primordialmente, nossas campanhas pacifistas devem ser voltadas para aqueles que podem encerrá-lo definitivamente, como Theresa May, Barack Obama e, a partir de 21 de Janeiro de 2017, Donald Trump e demais líderes da OTAN. Pois seguir com a política de tentar remover Assad do poder à força (impossível, com o apoio russo à Damasco) só vai manter esta guerra acesa por tempo indeterminado. Gerando fluxos de refugiados, morte, destruição[36]. Não será fácil terminar o conflito sem que os EUA mudem de estratégia e atuem decisivamente para promover seu fim, em vez de fomentar seu prolongamento, como têm feito até agora. Ignorar isto é permanecer na confusão interpretativa e no escapismo imediato que os “temas internacionais” proporcionam.

A Guerra contra a Síria não acontece num vácuo histórico e contextual. Sem a Guerra contra o Iraque, iniciada em 2003, ela não aconteceria. De certa forma, é uma continuação daquele conflito, uma vez que o discurso imperial é o mesmo e seu principal ator, o Exército Islâmico, surgiu dos escombros produzidos pela aventura de Bush e Blair contra um “ditador” perigoso em Bagdá. Crer que o sofrimento humano em Aleppo é causado por mais um “eixo do mal” nomeado pelos poderes imperialistas é capitular frente às representações dominantes sobre o “Oriente”. Elas estão vivas, lembra-nos Gayatri Spivak (1988). E, por isso, o Orientalismo segue como a chave-de-leitura dominante no “ocidente” sobre o que pode ser sabido e o que é proibido poder/saber sobre a guerra atual. O palestino Edward Said (2003) já descrevia as engrenagens deste tipo de poder que hoje está por trás dos eventos na Síria:

I come to the third meaning of Orientalism, which is something more historically and materially defined than either of the two. Taking the late eighteenth century as a very roughly defined starting point Orientalism can be discussed and analyzed as the corporate institution for dealing with the Orient – dealing with it by making statements about it, authorizing views of it, describing it, by teaching it, settling it, ruling over it: in short, Orientalism as a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient (SAID, 2003, p. 4)[37].

Assim é que o mesmo Edward Said que se propunha a analisar o Orientalismo “como discurso” afirmava que a guerra contra Saddam Hussein certamente não teria acontecido caso o Iraque fosse “o maior exportador mundial de bananas ou laranjas”, em vez de petróleo (SAID, 2003, p. xvi). As representações e suas consequências materiais andam sempre juntas, daí o título cuidadoso de seu livro posterior, “Cultura & Imperialismo” (SAID, 1994). Não podemos jamais esquecer disto. Talvez a guerra contra a Síria hoje tenha mais a ver com o traçado de gasodutos estratégicos do que gostaríamos de admitir[38]. Mas ela não ocorreria sem a roupagem ideológica humanitária, portanto cínica, com que só as disputas imperialistas são capazes de vestir-se. Acreditar hoje na defesa da democracia e direitos humanos praticada por uma coalização em que se destacam Arábia Saudita, Catar e Turquia é semelhante a acreditar, nas vésperas da 1ª Guerra Mundial nas justificativas do Reich alemão ou do czarismo russo que usavam, com igual hipocrisia, do autoritarismo alheio como motivo para entrar na guerra imperialista.

Como fase superior do capitalismo (LENIN, 2011), o imperialismo tem uma lógica própria. Na era dos “monopólios generalizados” (Amin, 2013, p. 15-45) a procura interminável por matérias-primas, mercados consumidores e projetos absorvedores de capital exportado pelo centro da economia mundial tende a aumentar, sem fim à vista. E acirram-se assim as competições e contradições do imperialismo, sua permanente “crise”, levando também ao atual estado permanente de guerra contra os povos do 3º Mundo e a pilhagem de suas riquezas naturais. A guerra contra a Síria será a última guerra de Obama, mas certamente não dos EUA no Oriente Médio num futuro previsível, onde seguirão promovendo sua visão como universal – à força, se necessário. Amaldiçoada por seus recursos naturais e rotas estratégicas, esta região deve continuar palco das trágicas consequências que a civilização capitalista tem para lhe oferecer: um permanente choque de interesses, de classes, frações, religiões, potências mundiais e regionais. Economicamente, não existe centro sem periferia. E, discursivamente, sem o caos no Oriente (Médio ou Extremo) o Ocidente não possui seu Outro[39]. Não reconhece a si mesmo, nem pode existir.

***

São Paulo, 29 de Dezembro de 2016

*Miguel Borba de Sá é doutorando em Relações Internacionais na PUC-Rio e membro do Laboratório Interdisciplinar de Estudos Internacionais da UFRRJ, do Instituto PACS e da Rede Jubileu Sul; também é filiado ao PSOL-RJ, desde 2010.

Referências:

Amin, S. (org.) A crise do imperialismo. Rio de Janeiro: Graal, 1977.

___________ . The implosion of contemporary capitalism. New York: Monthly Review Press, 2013.

ASSMAN, H (org). Trilateral: a nova fase do capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1979.

BRICMONT, J. Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell War. New York: Monthly Review Press, 2006.

CHOMSKY, N. Humanitarian imperialism: The New Doctrine of Imperial Right. Monthly Review, v. 60, n. 4, 2008.

Disponível em: https://chomsky.info/

ESCOBAR, A. La invención del Tercer Mundo: Construcción y deconstrución del desarrollo. Caracas: Editorial Perro y la rana, 2007.

EVANS, T. The politics of human rights. London: Pluto Press, 2001.

HARMAN, C. The Prophet and the proletariat. International Socialism Journal, nº 2, vol. 64,1994. Disponível em: https://www.marxists.org/

HINKELAMMERT, F. “O credo econômico da Comissão Trilateral”. In: ASSMAN, H (org). Trilateral: a nova fase do capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1979.

LENIN, V. Imperialismo: etapa superior do capitalismo. Campinas: FE UNICAMP, 2011.

POULANTZAS, N. A crise das ditaduras: Portugal, Grécia, Espanha. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

POWER, S. Bystandards to genocide: why the United States let the Rwandan tragedy happen. The Atlantic Monthly, Sept. 2001.

________ .“A problem from hell”: America and the age of genocide. New York: Basic Books, 2002.

SPIVAK, G. “Can the subaltern speak?”. In: CARY, N. (Ed.). Marxism and the interpretation of culture. Basingtoke: Macmillian Education, 1988.

SAID, E. Culture and Imperialism. London: Vintage Books, 1994.

______. Orientalism. London: Penguin Classics, 2003.

Notas:

[1] Ver, a respeito, matéria deste ano do NY Times:

[2] Para mais sobre a história de Alfred Nobel e os motivos que fazem do prêmio que leva seu nome algo nada confortável para a paz mundial, ver:

http://internacional.estadao.

[3] Sobre as estratégias norte-americanas para o 3º Mundo a partir dos anos 1970, ver Assman (1978, pp.7-15).

[4] “Interesses americanos” não significam , naturalmente, nada objetivo em si mesmo, muito menos coerente. Trata-se, antes de tudo, de um modo de exercício do poder que confere grande vantagem a quem consegue imprimir sua agenda política sob este rótulo. Em termos gramscianos, trata-se de uma forma de poder hegemônico, uma vez que transmite como universais (nacionais, mundiais) interesses que são, na verdade, de classes ou frações de classe particulares. De todo modo, ser considerado como um obstáculo ao que em dado momento prevalece como entendimento hegemônico do que são “interesses americanos” é algo que gera sempre ansiedade em todo o sul global.

[5] Para a versão oficial da doutrina de “Responsabilidade de Proteger”, ver:

http://www.un.org/en/

[6] A “renúncia” e “abandono de seu país” por de Jean-Bertrand Aristide (sequestrado e extraditado em um avião militar norte-americano) em Fevereiro de 2004 foi assim descrita pelo então presidente dos EUA George W. Bush, ao anunciar para a imprensa o envio imediato de marines para “ajudar a trazer ordem e estabilidade para o Haiti”, que estaria começando “um novo capítulo de sua história” (…) “quebrando com seu passado”, podem (merecem) ser vistos em:

https://www.youtube.com/watch?

[7] Para se ter uma sensação do clima eufórico em que tal construção discursiva midiático-governamental foi transmitida, ver o “discurso da vitória” (imperialista) de David Cameron e Nicolas Sarkozy, em plena Benghazi, no dia 15 de Setembro de 2011. Disponível em [veja mesmo!]:

https://www.youtube.com/watch?

[8] Digno de nota, uma vez que ela sequer é nascida nos EUA (é natural de Dublin, Irlanda) e tampouco possuía carreira diplomática anterior: amostra do tamanho da força política que a doutrina (R2P) adquiriu e pela qual ficou famosa por defender. Para uma crítica dos “falcões humanitários” dirigida à sia figura, ver ‘Samatha Power goes to war’, de Tom Hayden, publicado no The Nation em 30 de Março de 2011, e disponível em: https://www.thenation.com/

[9] A frase “Assad tem que sair” (tradução livre) passou a ser repetida pelas lideranças políticas nos EUA a partir de 2012. Ver o clipping de declarações em: https://www.youtube.com/

[10] Assim como Saddam Hussein, Assad também tentou colaborar quando a “comunidade internacional” exigiu inspeções e, no caso sírio, a destruição dos seus estoques químicos. A destruição foi monitorada internacionalmente e considerada uma vitória da diplomacia à época até mesmo pela CNN e demais meios corporativos ocidentais. Ver:

http://edition.cnn.com/2016/

Para a íntegra do discurso de Powell na ONU em 2003, ver:

https://www.theguardian.com/

Para seu arrependimento atual sobre aquele episódio, ver sua entrevista recente em: http://www.pbs.org/wgbh/

[11] Para a percepção dos obstáculos e das ameaças terceiro-mundistas sob a ótica do imperialismo norte-americano, há uma série de estudos de qualidade na literatura crítica e /ou de esquerda, em diferentes versões, que não necessariamente convergem em suas percepções táticas, mas que oferecem todas entradas seguras na discussão de modo a evitar cair nas armadilhas ideológico-midiáticas dominantes. Ver: Amin (1977; 2013); Assman (1979); Escobar (2007) e Harman (1994).

[12] Ver as listas, oficial e a popular, de ameaças aos EUA em 2016 nos links das notas 31 e 32, abaixo.

[13] Ver, a respeito: https://www.

[14] Ver também:http://www.dw.com/pt-

[15] O Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP, em turco) chegou ao poder no início dos anos 2000, logo após ser fundado. É um partido conservador e religioso (muçulmano), adepto do livre-mercado e outras políticas de corte neoliberal, que conseguiu desbancar a hegemonia de décadas do kemalismo na política nacional do país. O perfil autoritário tem prevalecido na condução do Estado turco, que atualmente fecha jornais críticos do governo, persegue jornalistas, processa parlamentares da oposição e reprime movimentos populares, além de promover uma ofensiva militar devastadora (genocida) sobre regiões de população curda, dentro e fora da Turquia, sob pretexto de luta contra o que denomina “terrorismo” do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK). Vale lembrar que ao alimentar grupos armados na Síria e estar no controle da principal fronteira de fuga do país, o presidente Erdogan exerce poder tanto sobre a produção quanto sobre a vazão do fluxo de refugiados sobre a Europa, o que lhe confere imenso poder de barganha e certa carta branca para violar os direitos humanos (curdos, em especial) de forma brutal em seu país e também nos vizinhos Iraque e Síria. Ver, a respeito:

https://www.jacobinmag.com/

Ver também:

Ver também, sobre a atuação em território iraquiano, sem autorização do governo:

[16] Ver, a respeito: https://www.

[17] Para mais sobre o YPG e o YPJ, outras forças paramilitares e sobre a questão curda em geral, ver: http://www.jubileusul.org.br/nota/4164

Ilistração principal: Uma criança morre a cada 10 minutos no Iêmen por causa da guerra, afirma a UNICEF. Foto: www.aljazeera.com