O ponto de partida de entendimento do que é o capitalismo periférico no Brasil é o reconhecimento de que ainda é um país muito atrasado. A pobreza extrema diminuiu em relação a décadas passadas, mas a iniquidade social permanece em níveis escandalosos. O atraso e a desigualdade social se mantêm em patamares absurdos, quando conferidos, em contraste, com os países vizinhos. A Argentina está em 40º lugar entre 188 nações, com um IDH de 0,836. O Brasil está na posição 75º com 0,755[3].

O Brasil é atrasado econômica, social, política e culturalmente. É dramaticamente atrasado em termos educacionais, quando comparado com nações em estágio semelhante de desenvolvimento econômico. Aqueles plenamente alfabetizados na língua e na matemática são somente 8%, menos de um em cada dez pessoas, e os analfabetos funcionais correspondem a 27% da população com 15 anos ou mais, ou seja, quase um em cada três [4]. Atrasado, portanto, em toda a linha.

Mas é, ao mesmo tempo, o maior parque industrial do hemisfério sul do planeta, e uma das dez maiores economias do mundo, com vinte cidades com um milhão ou mais de habitantes e, pelo menos, 85% da população economicamente ativa em centros urbanos. O Brasil é um laboratório histórico do desenvolvimento desigual e combinado. Uma união do obsoleto e do moderno, um amálgama de formas arcaicas e contemporâneas. Insere-se no mundo como um híbrido de semicolônia privilegiada e submetrópole regional.

O Brasil foi e permanece, sobretudo, uma sociedade muito injusta. A chave de uma interpretação marxista do Brasil é a resposta ao tema da principal peculiaridade nacional: a desigualdade social extrema. Todas as nações capitalistas, no centro ou na periferia do sistema, são desiguais, e a desigualdade está aumentando desde a década de oitenta[5].

Mas o capitalismo brasileiro tem um tipo de desigualdade anacrônica. Por que os graus de desigualdade social foram sempre tão, desproporcionalmente, elevados, quando comparados com as nações vizinhas, como Argentina, ou Uruguai? Hipóteses reacionárias variadas foram elaboradas, ao longo de décadas. As mais influentes eram fundamentadas em premissas racistas, inspiradas pela eugenia[6], em um debate que não é somente histórico, porque nos informa sobre um traço, especialmente, aberrante de um tipo de mentalidade de frações da classe dominante que, mesmo minoritário, ainda subsiste.

Obras lusofóbicas e racistas como Evolução do Povo Brasileiro, de 1923, de Oliveira Viana, que defendia a necessidade do “embranquecimento” do povo, pretenderam explicar a desigualdade pelo atraso, e o atraso pela miscigenação de raças[7]. Outras, como Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, adepto da lusofilia, apresentam a miscigenação como uma chave de distinção progressiva do Brasil dos países, como os Estados Unidos, em que se impôs a apartação racial, o apartheid[8]. Ela fundamentou a sinistra ideologia da “democracia” racial.

A burguesia brasileira buscava no início do século XX intérpretes da história do país que pudessem legitimar uma demanda ideológica para o seu nacionalismo. A ideia de uma “nação de sangue” como fundamento da interpretação do caráter de um povo revelaria um destino histórico para a sociedade. A investigação do que seria o caráter do povo brasileiro passou então a ser o centro de um projeto ideológico para justificar a dominação[9].

A visão do Brasil como um país de povo dócil e intensamente emocional correspondia às necessidades da classe dominante. A obra de Sergio Buarque de Hollanda, Raízes do Brasil, em que o tema do “brasileiro cordial” respondia a esta demanda. Mas Sergio Buarque estava preocupado em compreender, também, a aversão da classe dominante ao critério meritocrático liberal.

A mobilidade social era muito baixa. O Brasil agrário, até meados do século XX, era uma sociedade muito desigual e rígida, quase estamental, portanto, hereditária. A origem de classe determinava o destino social. Prevaleceu durante muitas gerações uma inserção social quase hereditária: os filhos dos sapateiros, ou dos alfaiates, ou dos comerciantes, ou dos médicos, engenheiros, advogados herdavam o negócio dos pais. A grande maioria do povo não herdava nada, porque eram os afrodescendentes do trabalho escravo, predominantemente, agrário.

Era estamental porque os critérios de classe e raça se cruzavam, forjando um sistema híbrido de classe e castas que congelava a mobilidade. A ascensão social era somente individual e estreita. Dependia, essencialmente, de relações de influência, portanto, de clientela e dependência através de vínculos pessoais: o pistolão. O critério de seleção era de tipo pré-capitalista: o parentesco e a confiança pessoal[10].

Se a chave de interpretação do Brasil deve ser a desigualdade social, a chave da desigualdade é a escravidão. Sem compreender o significado histórico da escravidão é impossível decifrar a especificidade do Brasil[11]. O capitalismo brasileiro perpetuou a escravidão até quase o fim do XIX. Uma escravidão tão longa, e em escala tão grande deixou uma herança social que não é, somente, uma curiosidade histórica. A população indígena, estimada em três milhões, dois milhões ao longo da costa, e um milhão nos interiores, foi dizimada quando da invasão[12].

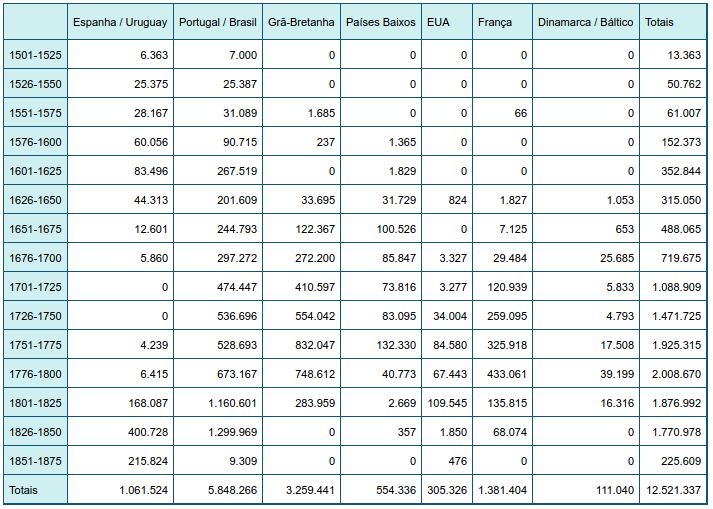

O Brasil conheceu a escravidão indígena até às reformas pombalinas, na segunda metade do século XVIII. A escravidão negra surge com as primeiras fazendas de monocultura de açúcar, a partir de 1530, e persistiu durante, aproximadamente, três séculos e meio. Estima-se que a população escrava não deve ter sido menor que um terço do total até 1850, e pode ter sido próxima à metade, ou pelo menos 40% no século XVIII, no auge da exploração do ouro das Minas Gerais. O Brasil foi o maior destino de escravos do mundo moderno: quase seis milhões, como se pode conferir abaixo[13].

|

Sem a escravidão é impossível compreender o que Marx classificou como acumulação primitiva de capital[14]. Sem considerar a escravidão, o enigma da principal peculiaridade do capitalismo no Brasil não se revela.

Três correntes no marxismo debateram a especificidade brasileira

O capitalismo no Brasil, entendido como capitalismo comercial, não foi tardio. Tardias foram a urbanização e a industrialização. E não há capitalismo sem capitalistas. Este esclarecimento é uma dívida que o marxismo tem com Caio Prado Jr. Foi ele quem formulou no Brasil, pioneiramente, ainda nos anos quarenta do século XX, este problema[15]. Foi ele quem fez a desconcertante, portanto, corajosa elaboração de que os fazendeiros brasileiros já se formaram, no contexto da América portuguesa, desde o início, como uma burguesia na colônia.

A burguesia brasileira não se formou com a industrialização, nem sequer com a produção do café, no século XIX, mas no século XVI, construindo as fazendas e os engenhos do açúcar. A colonização do Brasil foi motivada por interesses capitalistas. Muito antes da independência, já existia uma classe dominante luso-brasileira com características burguesas, embora as relações sociais fossem pré-capitalistas. A acumulação capitalista precedeu, portanto, a abolição da escravidão. Existiam assalariados desde os tempos da América portuguesa, mas esta relação de trabalho era marginal. Nunca conhecemos uma classe dominante que não fosse burguesa, porque o país nasceu de uma exploração com objetivos capitalistas.

No Brasil a burguesia surgiu no século XVI e o proletariado no final do XIX. Na Europa a burguesia se forjou como classe, também, muitos séculos antes da existência do proletariado. Mas surgiu como classe média proprietária, porém, oprimida, não como classe dominante. O mais importante é que teve que acumular força econômica, social e política para lutar pelo poder, e realizar a revolução burguesa. A burguesia brasileira teve duzentos e cinquenta anos para se formar como classe dirigente, ainda que subordinada à metrópole até à independência e, portanto, nunca teve que lutar pelo poder contra outra classe proprietária.

Esta assimetria do processo histórico-social de formação das duas classes mais importantes da atual sociedade brasileira potencializou no marxismo três posições opostas. O estalinismo defendeu a tese de que ela teria sido feudal. Alberto Passos Guimarães e sua obra Quatro séculos de latifúndio conseguiu repercussão.[16] Ou Nelson Werneck Sodré que exerceu grande influência no ISEB até à sua proibição em 1964, publicou Formação Histórica do Brasil, que obteve boa recepção[17].

O diálogo dos estalinistas, a corrente política mais forte, nos anos cinquenta, com os estruturalistas, a escola teórica mais influente, fez esta interpretação prevalecer nos anos cinquenta, sessenta e setenta. Não admitiam a possibilidade da existência de uma colonização capitalista desde a invasão portuguesa. Defenderam que uma sociedade deve ser caracterizada, historicamente, pelas relações sociais de produção dominantes. Afirmaram, quase como um dogma, que o que caracteriza o capitalismo é, em primeiro lugar o trabalho assalariado. Se o trabalho assalariado não é dominante, a sociedade não é capitalista. Insistiram durante décadas na defesa esdrúxula de que teria existido feudalismo no Brasil. Jacob Gorender contribuiu para o debate com uma elaboração mais sofisticada, compartilhada por Ciro Flamarion Cardoso, sugerindo que o Brasil teria conhecido um modo de produção próprio, o escravista colonial[18].

Gunder Franck respondeu aos cepalinos dualistas[19] defendendo que a colonização da América Latina teria sido, diretamente, capitalista, ao fundamentar sua versão da teoria da dependência com a famosa fórmula de que o futuro do capitalismo periférico seria o “desenvolvimento do subdesenvolvimento”[20].Mas esta formulação, uma posição simétrica à dos estruturalistas, era, também, unilateral. Gunder Franck teve o mérito de ser um pioneiro entre os circulacionistas. Afirmava que a colonização teria sido, sumariamente, capitalista, desprezando o fato monumental de que, por exemplo, no Brasil, o escravismo criou raízes profundas em quase quatro séculos de existência. Duas décadas depois, os circulacionistas, porque defendiam que a integração das colônias à circulação mundial do capital era um critério suficiente para definir a colonização como capitalista, passaram a ser mais conhecidos como a escola do sistema-mundo, inspirados em elaborações de Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrigui[21].

A terceira corrente foi a dos marxistas de tradição trotskista, como Nahuel Moreno e Luís Vitale[22] que, inspirados pela teoria do desenvolvimento desigual e combinado, reconheceram que a colonização teria sido um processo mais complexo, porque resultado de um amálgama entre interesses capitalistas, relações sociais escravistas e formas legais feudais, portanto, uma formação social original, um híbrido histórico e alertava que: “se a colonização foi desde o principio capitalista não cabe mais que a revolução socialista na América Latina, e não uma combinação e subordinação da revolução democrático burguesa à revolução socialista”[23]:

“O marxismo latino-americano foi educado sob a influência de um pseudomarxismo que tinha bebido nas fontes dos historiadores liberais. Eles pregavam que uma suposta colonização feudal por Espanha e Portugal tinha sido a origem do nosso atraso relativamente aos Estados Unidos. Este falso esquema da colonização foi suplantado em alguns ambientes marxistas por outro tão perigoso quanto o anterior: a colonização da América Latina teria sido diretamente capitalista. Gunder Frank é um dos representantes mais importantes desta nova corrente de interpretação marxista. Como bem cita George Novack, para Gunder Frank "o capitalismo começa a penetrar, formar, a caracterizar por completo a América Latina (...) já, no século XVI."; Produção e descobrimentos por objetivos capitalistas; relações escravas ou semi-escravas; formas e terminologías feudais (igual que o capitalismo mediterrânico) são os três pilares e que se assentou a colonização da América(...)Não inauguraram um sistema de produção capitalista porque não havia na América um exército de trabalhadores livres no mercado. Foi assim como os colonizadores para poder explorar, capitalísticamente, a América se viram obrigados a recorrer a relações de produção não capitalistas: a escravidão ou uma semiescravidão dos indígenas.”.(grifo e tradução nossos) [24]

Esta polêmica sobre as origens históricas do debate sobre a colonização permanece uma referência útil para a compreensão da realidade especial, isto é, monstruosa de desigualdade social que caracteriza a sociedade brasileira até hoje.

Não obstante, permanece uma áspera controvérsia sobre as hipóteses de interpretação da desigualdade social brasileira. A ideologia dominante produziu, em diferentes versões, cinco grandes hipóteses: (a) a mais antiga e, diretamente reacionária, afirma que a desigualdade se explicaria pela diversidade, ou inferioridade de diferentes povos (ou raças em versão extrema) e, em versão “cientificista”, se compreenderia pela pressão demográfica, afinal os mais pobres e menos escolarizados têm mais filhos[25]; (b) a hipótese libertária ou liberal extremada, que defende que a desigualdade é o preço da liberdade, e não é um mal em si, porque é natural e, portanto, a luta pela igualdade social degeneraria sempre na imposição de uma tirania; (c) a hipótese liberal clássica que explica a desigualdade pela corrupção política, obstáculo que impede que haja investimentos e crescimento, ou pela ausência de equidade, que impede que se premie a meritocracia; (d) as duas fórmulas nacional desenvolvimentistas: aquela que explica a injustiça pelo atraso do país: somos desiguais porque o país é pobre, e seria necessário estimular que o bolo cresça para que possa ser dividido, ou aquela que, em versão simétrica, explica que não crescemos porque somos desiguais, e a estagnação do PIB per capita resulta da ausência de demanda privada e pública, portanto, seria necessário estimular o consumo para poder crescer; (e) finalmente, uma outra versão do desenvolvimentismo, de inspiração neokeynesiana, defende que a desigualdade persiste pelo papel do Estado que premia o rentismo e monopólios, e inibe a produção e a competição entre as empresas.

Estas cinco hipóteses driblam a questão central e são falsas. São eficientes, ideologicamente, porque têm um pequeno grão de verdade. Mas meia verdade é, também, meia mentira. Fenômenos complexos não são monocausais, têm muitas determinações. Há correlações entre crescimento econômico e diminuição da miséria, mas não há causalidade direta entre redução da pobreza e da desigualdade social. Além disso, a definição do que seria a pobreza está imersa em uma discussão hemorrágica e inconclusiva. O que se considera pobreza em uma sociedade não seria admitido como miséria em outras. O piso da sobrevivência biológica, ou seja, as condições mínimas necessárias para a reprodução da força de trabalho variou, historicamente, ao longo dos últimos cem anos dentro de um mesmo país, e em comparação internacional.

A hipótese deste texto considera que uma explicação marxista deve partir da avaliação da desigualdade na distribuição da propriedade e da renda. O Brasil é desigual, em primeiro lugar, porque os trabalhadores são superexplorados. A análise de Marx em O Capital permanece válida e pungente.

Segue portanto que, à medida que se acumula capital, a situação

do trabalhador, qualquer que seja seu pagamento, alto ou baixo, tem

de piorar. Finalmente, a lei que mantém a superpopulação relativa ou

exército industrial de reserva sempre em equilíbrio com o volume e a

energia da acumulação prende o trabalhador mais firmemente ao ca-

pital do que as correntes de Hefaísto agrilhoaram Prometeu ao rochedo.

Ela ocasiona uma acumulação de miséria correspondente à acumulação

de capital. A acumulação da riqueza num polo é, portanto, ao mesmo

tempo, a acumulação de miséria, tormento de trabalho, escravidão,

ignorância, brutalização e degradação moral no polo oposto, isto é, do

lado da classe que produz seu próprio produto como capital [26].

Se este prognóstico se confirmou em sentido histórico, ou seja, a desigualdade social não deixará de aumentar, na longa duração, enquanto o capitalismo for preservado, no Brasil encontramos uma especificidade: a superexploração. O que caracteriza o capitalismo brasileiro é que este piso foi sempre inferior ao de países em estágio histórico-social de desenvolvimento equivalente.

A herança social da escravidão é um dos fatores chaves que explica a superexploração do trabalho conceituada por Rui Mauro Marini, em Dialética da Dependência, uma elaboração iluminadora da peculiaridade brasileira[27].

Persiste uma grande controvérsia sobre se existe ou não uma crescente desigualdade social no mundo. Argumenta-se, a partir de dados das organizações do sistema ONU, que a globalização teria retirado da miséria, em alguns países periféricos, em especial na China, centenas de milhões de pessoas, nos últimos trinta e cinco anos[28].

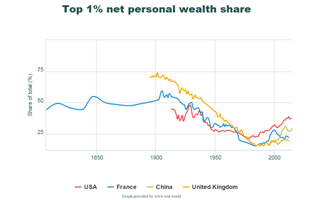

Porém, redução da pobreza extrema não permite concluir que tenha ocorrido redução da desigualdade social. Os dois processos não são incompatíveis. Aconteceu incontáveis vezes, em diferentes países, uma relativa redução da miséria e, ao mesmo tempo, um aumento da desigualdade social pelo enriquecimento mais rápido dos mais ricos. Uma das maiores base de dados mundial para a investigação da desigualdade social é o World Wealth and Income database. Pode-se verificar a participação crescente, a partir dos anos oitenta, do 1% mais rico na riqueza mundial[29].

|

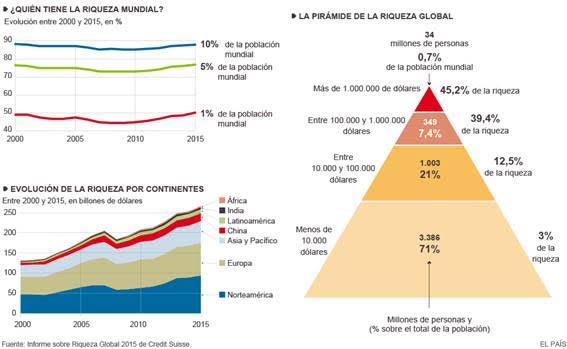

O gráfico acima ilustra o aumento comparativo da participação do 1% mais rico nos EUA, na França e na China, entre 1978 e 2014. Mas a verdadeira desigualdade se mede sobre a riqueza, e ela inclui patrimônio, não somente a renda. Novas estimativas indicam que o patrimônio de apenas oito homens é igual ao da metade mais pobre do mundo. Um de cada 100 habitantes do mundo tem tanto quanto os 99 restantes; 0,7% da população mundial detêm 45,2% da riqueza total[30]. E os 10% mais ricos têm 88% dos ativos totais, segundo a nova edição do estudo anual de riqueza publicado pelo banco suíço Credit Suisse, insuspeito de qualquer exagero, e feito com dados do patrimônio de 4,8 bilhões de adultos de mais de 200 países[31]. O gráfico abaixo esclarece estas proporções de forma devastadora.

|

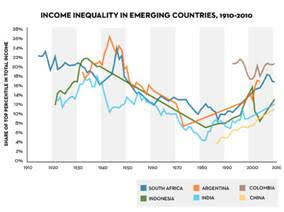

Os ODM (Objetivos da Declaração do Milênio) da ONU para 2015 não foram atingidos. Foram reagendados para 2030. O gráfico abaixo confirma em seis países periféricos, inclusive a China, uma tendência de elevação da participação do 1% mais rico na renda nacional, portanto, o aumento da desigualdade social.

|

A narrativa dominante de exaltação da globalização de que vivemos em um mundo cada vez melhor é somente um discurso de propaganda. Todas as pesquisas sugerem que a desigualdade social, inclusive nos países centrais, como Estados Unidos, e países da OCDE, e até Austrália, voltou a crescer nos últimos trinta e cinco anos, considerado pelo índice de Gini[32].

|

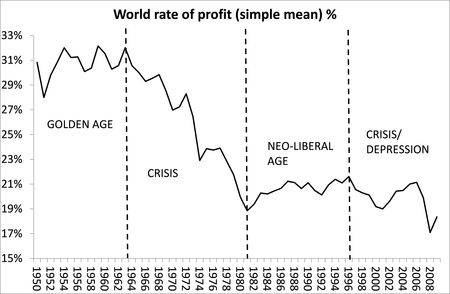

Os mais ricos estão se apropriando de uma parcela maior da riqueza, tanto nos países centrais, como nos periféricos, mesmo com o crescimento modesto, após a crise de 2008. Uma explicação marxista remete a explicação do baixo crescimento à queda da taxa média de lucro que desestimula investimentos. O gráfico abaixo foi organizado por Michael Roberts, um veterano economista marxista, e oferece uma sugestão da evolução das oscilações da taxa média de lucro a partir dos anos cinquenta. A elaboração destes gráficos, embora sendo muito polêmica por razões metodológicas, é útil. Confirma a ideia central da queda da taxa média de lucro depois da crise de 2008.

|

A desigualdade de renda no Brasil

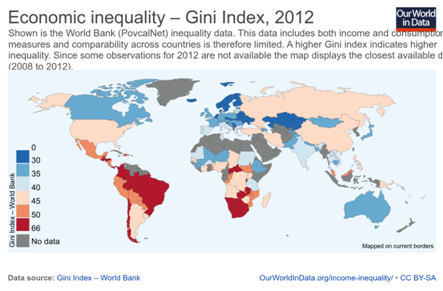

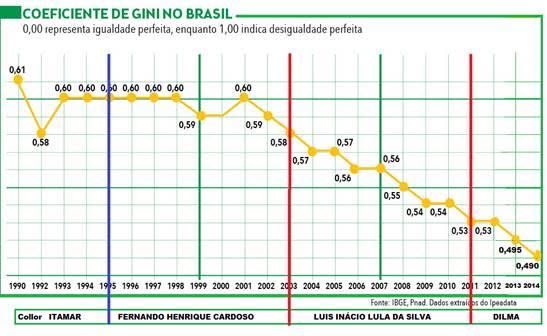

Os dados sobre a evolução da desigualdade no Brasil estão submetidos a uma polêmica de interpretação. Mas, ainda assim, a desigualdade social, considerada pelo índice de Gini, é, dramaticamente, elevada e muito mais alta do que em países vizinhos, como a Argentina.[34], como se pode conferir, abaixo, neste gráfico:

|

Esta curva descendente nos índices de Gini no Brasil não é conclusiva. Existe uma polêmica se, de fato, diminuiu a desigualdade social. Os dados disponíveis são controversos. As bases de dados não têm muita congruência. Em outras palavras, os dados da base de dados da Receita Federal, e aqueles recolhidos pela PNAD e a POF do IBGE, e pela RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do Trabalho não são compatíveis e não têm coerência entre si, o que já foi admitido até em documentos oficiais do governo federal, inclusive, durante as gestões lideradas pelo PT[35].

A análise da desigualdade a partir de declarações tributárias leva à conclusão de uma concentração de renda muito maior do que nos estudos a partir de pesquisas domiciliares, como a Pnad do IBGE, o que anula as conclusões otimistas sobre o índice de Gini. Eis os dados mais atualizados do Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da Riqueza, que remetem às declarações de renda de IRPF entregue em 2015, relativos a 2014, ainda assim, provavelmente, subestimados pela sonegação[36]. Apresenta a concentração da renda e riqueza de forma mais detalhada: os 5% mais ricos detêm 28% da renda total e da riqueza, sendo que o 1% dos declarantes mais ricos acumulam 14% da renda e 15% da riqueza. Os 0,1% mais ricos detêm 6% da riqueza declarada e da renda total. A importância dessa informação não pode ser subestimada.

Em 2015, o universo de declarantes foi de 26,7 milhões. Isso significa que 0,1% dessa população, que corresponde a 26,7 mil pessoas, acumulam 6% de toda a renda e riqueza declarada no IRPF no Brasil. Constata-se, assim, que os 0,1% mais ricos apropriaram-se de 44,3% do rendimento bruto do 1% mais rico, e de 21,5% dos 5% mais ricos.

Isso significa, também, que os 0,1% mais ricos possuem quase metade da renda dos 5% ou que os 26,7 mil mais ricos possuem quase metade da renda dos 1,3 milhões de declarantes que possuem maior renda. Por sua vez, a população declarante, pertencente ao 1% mais rico, detém 52,7% da riqueza total dos 5% mais ricos, enquanto a razão entre 0,1% e 5% é de 23,2% dos bens e direitos líquidos. Conclui-se que, em 2014, algo como 26,7 mil brasileiros, pertencentes ao milésimo mais rico da distribuição, possui mais da metade da riqueza total declarada pelo 1,3 milhão de pessoas mais ricas (equivalente aos 5% mais ricos): uma altíssima concentração de riqueza no “núcleo duro” da burguesia. Considerado este contexto, o mais provável é que o coeficiente de desigualdade (Gini) teria permanecido praticamente estável, enquanto pela PNAD a taxa teria caído 3%. [37].

A pequena redução da desigualdade social ocorreu, essencialmente, entre os assalariados. A tendência deste processo lento não é, todavia, recente. Há mais de vinte anos se verifica uma elevação do piso da remuneração do trabalho manual (ou colarinho azul). Este aumento aconteceu pressionado por variados fatores, entre eles, a recuperação do salário mínimo com reajustes acima da inflação. É provável que esta tendência tenha sido interrompida nos últimos três anos, desde 2014, em função da recessão mais séria, pelo menos, desde o início dos anos oitenta, mas ainda não há dados disponíveis. Ela veio acompanhada pela queda do piso dos funcionários em funções de rotina (ou colarinho branco) e, mais acentuadamente, pela queda do salário médio dos assalariados com nível superior.

Confirma-se, portanto, que diminuiu a desigualdade pessoal da renda, um indicador que considera somente as disparidades que ocorrem entre os que vivem dos rendimentos do trabalho assalariado. Outro indicador importante a ser considerado é a evolução da distribuição funcional da renda. Trata-se de uma variável calculada a partir da desagregação dos valores do PIB (Produto Interno Bruto). Ela afere a participação relativa do trabalho e do capital na renda nacional.[38] Revela, também, uma recuperação até 2010, mas somente para voltar aos níveis de 1990.

|