Todavia, não pretendemos ser tão radicais quando, vulgarmente, apontamos a político-incorreção em um de nossos pares. O mais das vezes, queremos apenas denunciar, quiçá corrigir uma civilidade incompleta, falha, que precisa de um ajuste para se realizar plenamente. O problema dessa crítica, contudo, é pressupor que a civilização seja um projeto acabado, um modelo ideal e acessível, ao qual devemos nos conformar para dele nunca nos afastarmos. Só que não!

A civilização é, em si mesma, um projeto inacabado e inacabável da humanidade. Provas disso são: tanto a persistência, até hoje, do maior despotismo de todos, o assassínio; quanto principalmente a sistemática conversão de costumes, até certa altura naturais à civilização, em neobarbarismos a serem doravante extirpados, como por exemplo: não mais fazer piadas nem cantar marchinhas de carnaval racistas e sexistas; “brancos” eurocêntricos não usarem, banal e indiscriminadamente, roupas étnicas, e por aí vai.

Se ser civilizado, ou o que é o mesmo, ser político, é uma sempiterna construção, então, não há nada de fundamentalmente errado em descobrirmos e apontarmos, uns nos outros, zonas de despotismo, porões de aquém-civilidade. Isso, aliás, é o modus operandi per se da civilização. Se existe algo que podemos chamar de correto na história da civilização, é não abandoná-la enquanto a escrevemos. Com perdão da redundância, civilidade é permanecer civilizado na construção e na manutenção da civilização.

Exemplo disso é a postura do bloco carnavalesco carioca “Cordão da Bola Preta” que, diante da postura de ímpeto “politicamente correto” que condena a execução de algumas marchinhas de carnaval clássicas por conta de teores racistas, sexistas ou homofóbicas, decidiu apenas não tocá-las, seja porque de fato elas ofendem alguns, seja ainda porque há tantas outras músicas, tão mais alegres e/ou clássicas, e certamente menos polêmicas. O “Bola Preta” é civilizado porque não se impõe despoticamente àqueles que não compartilham do seu, digamos assim, estágio civilizatório. Apenas age exemplarmente.

Entretanto, pode-se ser radical em defesa da civilização. Um recente caso, que ilustra bem isso, é o da ativista negra curitibana que interpelou agressivamente uma concidadã branca que usava um turbante estilo africano para esconder a careca causada por tratamento quimioterápico, dizendo-lhe que “uma branca não pode usar roupa de negro”. A radicalidade “politicamente correta” da ativista estava em condenar a “apropriação cultural” de elementos da cultura negra precisamente pela etnia branca que se apropriou despoticamente dela por séculos.

A despeito do significado vulgar que damos à palavra “radical”, como se se tratasse apenas de “excessividade”, de “exagero”, etimologicamente, no entanto, ela significa “relativo à raiz” (do latim “radicalis”, derivação de “radix”: raiz). Dizer que algo é radical, portanto, é falar que esse algo está conectado à sua origem.

Esse esclarecimento é importante porque, ao chamar de “radicalismo politicamente correto” o ato político da ativista negra de Curitiba, eu não quero acusá-lo de desmesura, nem de, em última instância, despotismo. Em vez disso, o objetivo é entendê-lo enquanto um ato político autêntico que, no entanto, se aproxima polemicamente da origem que é a própria instituição da civilização.

Com efeito, na raiz da civilização estávamos muito mais próximas da questão dualista de o que fazer/o que não fazer para ser civilizado; para não ser bárbaro... A distinção radical da civilidade em relação à barbárie está em um “não” ao embate físico, e em um “sim” ao diálogo político. Nesse estágio, e somente nele, ser civilizado é simples assim.

A crítica da ativista negra à “apropriação cultural” do turbante africano por uma branca, está longe de ser errada. Apenas é radical no sentido de pretender estabelecer regras demasiadamente objetivas em respeito ao que se deve fazer para se ser, segundo seu ponto de vista, devidamente civilizado. Mutatis mutandis, pretende dizer que “correção política”, ou, mais apropriadamente, polidez, civilidade, é uma etnia não se apropriar, impune e banalmente, de elementos de identidade de outra etnia. Principalmente em se tratando de uma que, histórica e desumanamente, foi desapropriada de si mesma pela outra. E, infelizmente, não só culturalmente!

Embora tenhamos deixado de lado o significado comezinho de “radical”, qual seja, o de exagero, de excessividade, temos contudo de reconhecer a sua pertinência na luta politica dos negros por reconhecimento identitário e igualdade. E isso porque, fazendo uma analogia com as relações físicas de força, a força através da qual os negros foram historicamente subjugados pelos brancos não será anulada sem o expediente de, no mínimo, uma força de igual intensidade, porém, de sentido contrário.

Ser radical, no sentido amplo que essa palavra nos oferece, é tanto “estar junto à origem”, quanto, em relação à origem da própria civilidade, estar próximo à barbárie. O “Calcanhar de Aquiles” do ato político radical, no entanto, está em que, embora civilizante por natureza, de qualquer modo trara aquilo contra o qual empreende como se se tratasse de barbárie.

Se o ato político da ativista negra contra o uso de turbante por brancos é polêmico, o é porque entre a sua radicalidade e a sua contemporaneidade se interpõe toda sorte de relativismos. Um deles, assaz célebre e pertinente, vem do filósofo alemão Theodor Adorno, para quem “o consumidor não é soberano, como a Indústria Cultural quer fazer crer; não é o seu sujeito; mas o seu objeto”.

Com efeito, da vertical perspectiva dos rolos compressores que são a indústria cultural e o capitalismo que a industrializou, o fato de os negros terem sido historicamente subjugados pelos brancos, guardadas as devidas proporções, obviamente, é no entanto tão objetal quanto todos nós, brancos, negros, índios, mulheres, homens, gays, lésbicas, etc., estarmos subjugados aos ditames da moda, que, radicalmente, são os do sistema capitalista que de todos se apropria.

Se no nascimento da civilização a pecha se deu com a vitória do diálogo político sobre o embate despótico, atualmente, entretanto, em plena “Idade do Lobo” dessa mesma civilização, ser civilizado deve ser, antes de tudo, lutar contra o novo inimigo comum da civilização. Não mais a barbárie antepassada, mas o presente despotismo universal do capitalismo. Embatermo-nos uns com os outros em vez de, juntos, lutarmos contra o sistema que de todos se apropria imperiosamente é, como se diz, “bater em gato morto”.

Para concluir, uma metáfora com o objetivo de resumir a presente reflexão.

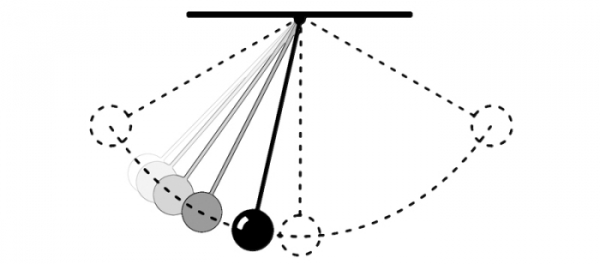

Imaginemos que a humanidade seja um pêndulo em busca de equilíbrio – de liberdade, de igualdade, de oportunidade para todos -, oscilando entre dois extremos: de um lado, a antepassada barbárie da violência que vence o diálogo, e, do outro lado, o contemporâneo despotismo do sistema capitalista, que se projeta futuro adentro, e cuja violência se dá inclusive no diálogo. O ponto ideal no qual a civilização estaria livre dos dois males seria, portanto, o centro: a maior distância possível dos dois extremos.

Porém, quem já observou um pêndulo funcionar sabe que seu equilíbrio final se dá paulatinamente, com tantas oscilações, para lá e para cá, quanto for a energia do próprio pêndulo. É somente quando a energia do sistema chega a zero que o pêndulo entra em equilíbrio. Metaforicamente, estágio no qual a civilização seria finalmente alcançada.

Contudo, projeto inconclusivo que é, a civilização é um pêndulo que nunca se equilibra. E isso porque nunca tem uma energia igual a zero. Muito pelo contrário, a civilização é um embate de forças que nunca cessa. Ao contrário do pêndulo físico, o da civilização balouçará ad aeternum.

Apesar de o ponto central de pleno equilíbrio nunca acolher perenemente a civilização, ele tem ao menos a virtude de marcar, ainda que fugazmente, uma medida ideal, oposta às medidas reais que são os dois extremos. Esse ponto de equilíbrio pelo qual a civilização passa em meio ao seu sempiterno movimento, átimo no qual é possível o diálogo sem violência e onde a alteridade não é um problema, mas a matéria das nossas relações; esse é o momento político par excellence.

Se não conseguimos capturá-lo para nele permanecermos indeterminadamente, o que seria ideal, ao menos devemos manter memória dele para, enquanto estivermos nos aproximando dos reais extremos do despotismo, permanecermos suficientemente civilizados. No caso da radicalidade da ativista negra Curitiba: sermos polidos, políticos, e não tratá-la como exagerada, como demasiada, mas como alguém que quer, como a maioria de nós, construir civilização.